얼마 전 작업실에서 새 프로젝트 준비로 스케치 보드를 정리하던 중, 문득 한쪽 벽에 걸어둔 작은 조명이 다른 표정을 만들어낸다는 걸 확인했다. 평소라면 그냥 지나쳤을 작은 변화였지만, 그날은 유독 눈에 들어왔다. 벽에 닿는 빛의 각도가 조금 기울었을 뿐인데, 공간이 전혀 다른 성격을 가진 것처럼 느껴졌다. 디자인을 업으로 삼아온 지 꽤 되었지만, 이런 사소한 변화가 작업의 방향을 바꿔놓을 때가 종종 있다.

한 디자이너 지인이 “빛을 다루는 건 결국 공간의 시간을 다루는 거다”라고 말한 적이 있다. 그때는 그 말이 추상적으로 들렸지만, 요즘 들어 조금씩 그 의미가 이해된다. 같은 공간이라도 오전의 빛, 오후의 빛, 흐린 날의 빛, 인공 조명이 켜진 밤의 빛이 전혀 다른 표정을 만들어낸다. 특히 전시 공간이나 쇼룸처럼 감각적인 경험이 중요한 장소에서는, 이 빛의 변화가 전체 분위기를 결정짓기도 한다.

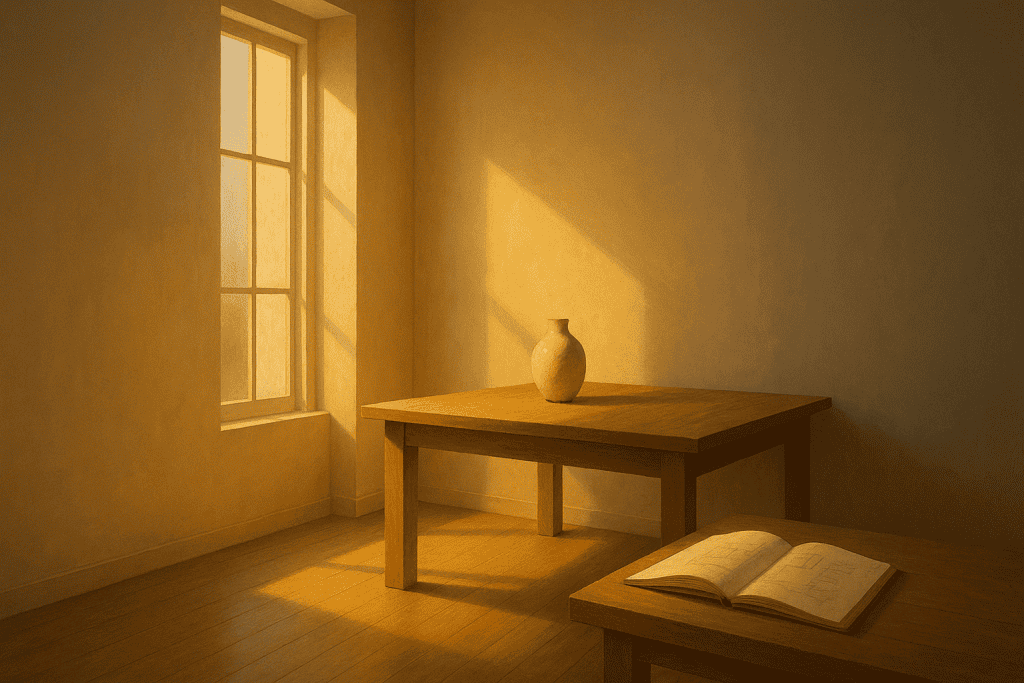

며칠 전에는 조명 테스트를 위해 작업실 조도를 바꾸다가 우연히 흥미로운 장면을 마주했다. 평소 사용하던 따뜻한 톤의 조명을 끄고, 차가운 색 온도의 조명을 켜자 오브제의 그림자가 훨씬 선명해졌고, 그 덕분에 형태가 더 또렷하게 살아났다. 그 순간, 이전까지 ‘부드러운 분위기’를 만드는 데만 집중했던 내가 공간의 명확성과 구조적인 미감을 놓치고 있었다는 걸 깨달았다. 공간 디자인에서 그림자는 단순한 어둠이 아니라 형태를 드러내는 또 하나의 도구라는 걸 다시 체감한 날이었다.

김하연이라는 이름으로 작업을 이어오면서 느끼는 건, 감성적인 창작물이 단순히 감각에서 오는 것이 아니라 논리와 관찰의 반복에서 나온다는 점이다. 예를 들어, 어떤 전시나 공간 기획을 맡게 되면 가장 먼저 확인하는 것이 자연광의 방향과 시간대별 변주이다. 일상의 작은 공간에서도 이런 관찰은 이어진다. 햇빛이 바닥에 비스듬히 떨어지는 순간, 벽 한쪽이 갑자기 따뜻하게 살아나는 순간, 탁자 위의 오브제들이 그림자를 길게 드리우는 순간—이런 장면 하나가 전체 공간의 ‘감정선’을 바꾸곤 한다.

주말에 카페에서 작업을 하다가도 가끔은 공간 배치보다 빛의 흐름부터 훑어보게 된다. 창가 자리에서 사람들의 움직임에 따라 빛이 계속 달라지고, 그 흐름이 공간의 분위기를 일정하게 유지하기도, 산만하게 만들기도 한다. 이 관찰을 하면서 ‘좋은 공간’이라는 것은 결국 빛과 그림자의 균형을 이해하는 데서 출발한다는 생각을 했다. 그래서 최근 진행하는 프로젝트에서는 조명의 종류뿐 아니라 빛이 머무는 시간까지 고려해 작업을 진행하고 있다.

이런 경험들이 쌓이다 보니 디자인은 단순히 시각적인 결과물이 아니라, 경험의 레이어를 쌓아가는 과정이라는 사실이 더 분명해졌다. 어떤 공간은 눈에 보이지 않는 결이 더 강하게 느껴지고, 어떤 공간은 대단한 장식 없이도 기억에 남는다. 그 차이를 만드는 건 결국 ‘빛과 공간의 관계’를 얼마나 섬세하게 들여다보았는지에 달려 있다.

앞으로도 작업하면서 마주치는 작은 순간들을 놓치지 않고 기록해볼 생각이다. 공간이 가진 잠재력은 늘 아주 작은 변화에서 드러나고, 그 변화는 어느 날 갑자기 영감의 형태로 연결된다. 그 과정 자체가 디자인을 지속하게 하는 동력이기도 하다.

/김하연 디자이너